|

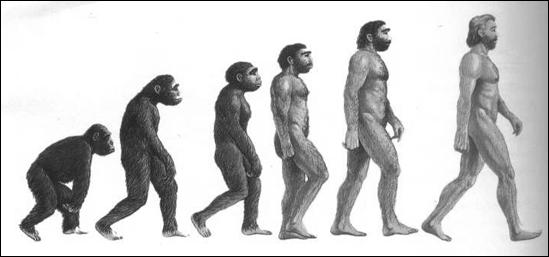

Questa rappresentazione veicola l’idea che l’uomo attuale “discende” in modo lineare dalla scimmia attraverso antenati intermedi (Australopiteco, Pitecantropo, uomo di Neanderthal) che sempre più e meglio mostrano la forma verso cui fin dall’inizio tende la meravigliosa costruzione della natura, e che naturalmente è la nostra (di noi maschi occidentali si intende). La linearità era una congettura legittimamante scientifica fino a che i reperti fossili erano pochissimi e le loro datazioni si disponevano come punti successivi sull’asse del tempo. Fu scientificamente falsificata dal ritrovamento di ormai numerosissimi reperti che indicano una presenza contemporanea sulla Terra delle varie specie di ominidi e del genere Homo. Oggi per gli scienziati l’immagine dell’evoluzione della specie umana, come per tutti gli altri gruppi di animali, è inequivocabilmente ramificata (albero, “cespuglio”, “corallo”...), anche se essi discutono ancora animatamente sui dettagli in attesa di ulteriori ritrovamenti che possano verificarli. Ma quella immagine veicola anche l’idea del progresso, che invece appartiene al contesto sociale che sta attorno alla scienza. Basterà citare lo stesso Darwin per non poter più confondere le sue idee con quelle di Herbert Spencer, che Darwin non condivideva affatto: “La selezione naturale, o sopravvivenza del più adatto, non comporta necessariamente uno sviluppo progressivo – essa si limita a trarre vantaggio da quelle variazioni che si manifestano spontaneamente e risultano vantaggiose per ciascun vivente nei suoi complessi rapporti con l’ambiente” (L’origine delle specie, VI edizione). La marcia del progresso è anche una umanissima "iconografia della speranza" come la definiva Stephen Jay Gould, verso la quale si può essere umanamente indulgenti, ma se il contesto è quello di un discorso scientifico occorre anche chiarire, come fa lo stesso Gould, come il progresso sia una ideologia, una premessa culturale inconsapevole, una cornice espistemologica: “... molte delle nostre immagini sono incarnazioni di concetti mascherate come descrizioni neutre della natura. Queste sono le fonti più efficaci del conformismo, poiché le idee che ci vengono trasmesse sotto forma di descrizioni ci conducono a mettere sullo stesso piano il provvisorio con ciò che è inequivocabilmente fattuale . Suggerimenti per l’organizzazione del pensiero vengono trasformati in regolarità stabilite in natura. Congetture e supposizioni diventano cose.” (S.J.Gould (1989), La vita meravigliosa, Feltrinelli 1990). è uno degli ”idola fori” di Bacone: “In altre parole, se tutti sanno che si parla in conseguenza di come si pensa, forse non tutti sanno che è vero anche l’opposto, che si pensa in conseguenza di come si parla: ecco allora che sorge il rischio di commettere errori di pensiero derivanti da errori di linguaggio” (Francesco Bacone, Novum organum, 1620) è una metafora pericolosa: “[...] non è possibile confinare tanto facilmente le metafore nel solo regno dell’espressione, come invece si pretende. Che lo si voglia o no, le metafore seducono la ragione. Esse sono delle immagini particolari e remote che diventano insensibilmente degli schemi generali.” (Gaston Bachelard (1938), La formazione dello spirito scientifico, 1995) è un “mito”: “La scienza va dritta e veloce per la sua strada; ma le rappresentazioni collettive non stanno al passo, sono arretrate di secoli, mantenute stagnanti nell'errore dal potere, dalla grande stampa e dai valori d'ordine” (Roland Barthes (1957), Miti d’oggi, Einaudi 1974) La teoria darwiniana implica una rappresentazione ramificata dell’evoluzione e quindi una formulazione del tipo: “l’uomo e la scimmia hanno antenati comuni che risalgono a 7 milioni di anni fa (200-300 mila generazioni)”. Già ai tempi di Darwin attribuire falsamente agli evoluzionisti l’idea che “l’uomo discende dalla scimmia” era un modo sicuro con cui gli antievoluzionisti potevano rendere inaccettabili le idee darwiniane al pubblico vittoriano, che del progresso umano (culminante nell’ “Homo britannicus imperialis”) faceva il proprio paradigma culturale. Dopo 150 anni il gioco retorico è lo stesso, semmai reso più volgare nei modi e nella sua strumentalità a progetti politici. NEL POSTO SBAGLIATO Tutto questo ho ben presente nel mio paesaggio culturale e professionale quando alla Città della Scienza di Napoli, salendo verso la sezione L’avventura dell’evoluzione, vedo da lontano l’immagine della “marcia del progresso umano”: sono convinto che sia lì come illustrazione del discorso di Gould sulla false rappresentazioni sociali. E invece scopro che è lì come illustrazione... dell’evoluzione. Ci sono momenti nella vita in cui uno vorrebbe morire (o in alternativa distruggere il mondo) perché si sente tradito da quelli che riteneva i pochi amici su cui credeva di poter contare. Mi salva una citazione del mio filosofo di elezione:“mi credi che a massamm poedi pensagh sura, ‘dess voo a to’ i mè dés chili, poi si vedrà” (“credo che ad ammazzarmi posso pensarci su, adesso vado a prendermi le mie diecimila lire...” Enzo Jannacci, Andava a Rogoredo, 1964). Dopo avere respirato a fondo per qualche minuto, una prima spiegazione che mi do è che i curatori dello science centre sono comunque immersi in una cultura, ne assorbono le forme e le riproducono, come tutti gli altri. Poi però penso che i curatori di una mostra dedicata all’evoluzione possono essere come tutti gli altri su tutto tranne che sull’evoluzione, che quindi non è possibile che non conoscano il significato di quella immagine in relazione alla teoria scientifica dell’evoluzione. E allora perché usarla? Seconda risposta: i curatori sono professionisti della comunicazione, nel senso che sono retribuiti per comunicare: se la comunicazione si misura sul ricevente, la divulgazione si misura sulla capacità di farsi capire dal “volgo”. In altre parole la volgarità sarebbe la conseguenza di una necessaria semplificazione, di un necessario adeguarsi alla cultura del pubblico. Anche questa spiegazione mi pare inaccettabile: i curatori di una delle due istituzioni scelte dal Ministero dell’Istruzione come “poli della formazione scientifica” in Italia sono soggetti attivi e responsabili della diffusione della cultura scientifica, della costruzione consapevole di forme di comunicazione di oggetti che sono specificatamente le idee e il linguaggio della scienza [1]. E allora perché? Forse mi so troppo concentrando su quell’immagine. Alla ricerca di qualche elemento utile mi guardo in giro e provo a leggere gli altri cartelloni della sezione. Sono sfortunato: “L’uscita dall’acqua. Per passare dalla vita acquatica a quella terrestre i vertebrati devono modificare la loro struttura fisiologica”. In italiano le frasi introdotte dal “per” sono le “finali“ che esprimono lo scopo di un’azione. Il finalismo della natura è una delle idee contro le quali si è compiuta la rivoluzione darwiniana. E non è tutto: oltre al “per” anche il “devono” suggerisce che non solo si tratta di un’azione, ma anche che sia consapevole e soggetta alla volontà. C’è un importante ricerca di Jean Piaget che riguarda l’animismo infantile, ovvero l’attribuzione da parte dei bambini piccoli di una natura simile alla propria agli altri esseri viventi (e anche agli elementi inanimati), ma questa secondo Piaget è una fase che precede e si oppone al pensare maturo tipico della scienza [2]. Un altro cartellone riguarda le proteine: “Ogni proteina è una macromolecola, una lunga catena costituita da centinaia o migliaia di amminoacidi che possono legarsi tra loro in innumerevoli sequenze diverse. Le proteine sono indispensabili in gran parte dei processi vitali: le la trasformazione delle sostanze nutritive, la difesa dell’organismo, la regolazione del metabolismo. L’attività delle proteine è determinata dalla sequenza in aminoacidi e dalla struttura tridimensionale” C’è anche una rappresentazione grafica della sintesi delle proteine sui ribosomi. Questa volta non mi pare che le didascalie siano in contraddizione con le idee e il linguaggio della scienza. Tuttavia qualcosa non mi convince, ma non riesco metterlo a fuoco; passo al cartellone che riguarda “il codice genetico”: “Il codice genetico di tutti gli esseri viventi è custodito nel DNA, l’acido deossiribonucleico. Esso è costituito da due filamenti avvolti a doppia elica. Ogni filamento è formato da milioni di molecole di zucchero, il deossiribosio, e da una sequenza di 4 diverse basi, l’Adenina (A), la Timina (T), la Citosina (C), la Guanina (G). Per comprendere il modo in cui è codificata l’informazione immaginiamo i filamenti come un programma e le basi come i caratteri alfabetici che formano la sequenza del ‘progetto della vita’.” Adesso credo di avere capito meglio dove sta il problema, ma mi faccio aiutare da una analisi specifica dell’oggetto, che è un oggetto linguistico. Parto dalla supposizione che io che leggo non sappia già che cos’è il codice genetico (altrimenti perché dovrei leggere, ma, ancor prima, perché dovrei trovarmi in questo luogo?) e provo a esplicitare quali significati effettivamente mi vengano veicolati dal messaggio scritto. UN’ANALISI SEMANTICA La parola “codice” è suggestiva, nel senso che può evocare altri esempi di codici noti (se sono un avvocato penserò al codice penale ecc.). La parola “genetico” l’ho certamente sentita pronunciare molte volte, ma non ne conosco esattamente il significato: quando la usano gli esperti non capisco, perché non possiedo il contesto del discorso; più che altro mi evoca un mondo di immagini, situazioni: ha a che fare con le malattie ereditarie, con l’identificazione dei criminali, con la cellula... La prima frase mi dice dove è custodito il codice genetico, ma non mi dice che cosa è; potrebbe essere una strategia comunicativa quella di farmelo capire fornendomi un sistema di informazioni significative su di esso. La prima informazione è che esso è custodito: dunque è prezioso e/o segreto. Se è custodito nel DNA significa che il DNA è un contenitore sicuro, ma mi domando come sia fatto. Mi viene detto che è acido deossiribonucleico: “acido” mi è familiare perchè ne conosco alcuni esempi come l’aceto o quel liquido che si usa per pulire..., ma il resto mi è assolutamente incomprensibile. Oltretutto resto molto perplesso su come un acido possa custodire un codice. Ecco che mi viene detto come è fatto il DNA: “due filamenti”... ma un acido può essere fatto di filamenti...? trattandosi di sostanze chimiche, posso credere che esista un acido solido, ma certo non riesco a immaginarmelo. “Elica”: conosco quella delle navi o degli aerei... ma i filamenti come possono avvolgersi nella forma di due eliche attaccate? Il “deossiribosio” ha sicuramente a che fare con l’ “acido deossiribonucleico”, ma non era un acido? e qui si dice che è zucchero! E poi lo zucchero di solito è in granelli (e infatti si parla di molecole, che so essere piccolissimi “granelli” di materia) e dunque come può formare i filamenti? ... che c’entri lo zucchero filato? Si parla di “sequenza”; potrebbe essere una spiegazione del perché i granelli di zucchero formano un filamento, se li immagino disposti uno accanto all’altro lungo una linea... ma no: ad essere in sequenza sono le “basi”. Cosa saranno? La parola “base” mi ricorda troppe cose diverse... ma forse qui è usato in senso generico per indicare qualcosa che è alla base di qualcosa d’altro. Dai nomi intuisco che si tratti di sostanze chimiche (tra l’altro, se ci penso, non sono sicuro di avere le idee chiare neppure su cosa significhi “chimico”). Ma ho capito bene che queste 4 basi sono attaccate all’estremità di una sequenza di milioni di molecole di zucchero? Procedendo capisco perché è stata usata la parola “codice”: si tratta di informazioni e mi si conferma che sono in qualche modo segrete. In effetti mi ero chiesto qual è questo codice segreto e qui mi si promette che lo comprenderò grazie all’immaginazione. Posso provarci, nonostante non abbia ben compreso come sia costituita la sequenza di sole 4 basi diverse e di milioni di molecole di zucchero uguali. Mi aspetto che mi si riveli la chiave del codice, come nei film di spionaggio... e invece si parla di “programma”: ma che cosa c’entra con filamenti fatti di zucchero e di “basi”? Credo che si tratti di una metafora. I caratteri alfabetici di solito formano parole scritte e questo potrebbe avere a che fare con le informazioni, che, essendo contenute in un programma, potrebbero riguardare cose che dovranno succedere. E il “progetto della vita”? sembra un’altra metafora, ma perchè due diverse? E poi perché dei caratteri alfabetici in sequenza dovrebbero formare un progetto? questo accadrebbe soltanto se i caratteri formassero parole e frasi di senso compiuto e se il progetto avesse una forma verbale, ma qui non viene detto. Ed eventualmente queste parole e frasi che cosa rappresenterebbero nella metafora? E, sempre nella metafora, la seconda, perchè il progetto c’entra con la vita? Dobbiamo riconoscere che questo lettore non solo non è affatto stupido, come si vede dalle sue deduzioni e ipotesi, ma è anche caparbiamente motivato a comprendere, decisamente al di là di quanto in media ci si possa attendere da un visitatore, ed è evidente che i testi (la stessa analisi potrebbe essere fatta anche per quello sulle proteine) non lo aiutano affatto. Siccome è da escludere che i curatori abbiano voluto sottoporlo a una punizione a anche soltanto a una prova (questa ipotesi sarebbe incoerente con la “ragione sociale” dello science centre), forse quello che non funziona è nelle premesse, e precisamente nella supposizione che la comunicazione sia diretta da parte di chi sa a chi non sa allo scopo di farlo conoscere. UN “GIOCO LINGUISTICO” Il cuore delle questioni che riguardano l’educazione, o se si vuole più in generale la formazione culturale, sono abituato a cercarle nell’epistemologia [3]. Ma le premesse epistemologiche sono un fatto culturale e sociale; provo allora a capire quale contesto sociale di comunicazione, quale “gioco linguistico” [4] emerge da queste didascalie. Chi le scrive dà per scontato proprio ciò che dovrebbe spiegare o comunque, per spiegare qualcosa di non noto, usa qualcosa che è altrettanto non noto (ad esempio quando chiama in causa il DNA), sia a livello di contenuti semantici che di forme comunicative (ad esempio quando non esplicita che un oggetto linguistico è usato come metafora); e dunque forse la domanda giusta da farsi è: in che panni, ovvero in che ruolo comunicativo, si sta mettendo? intendo di fatto, nella fenomenologia della comunicazione, al di là delle intenzioni. Irresistibilmente mi si presenta alla mente l’immagine di chi sostiene un esame. Costui deve (se vuole superare l’esame) giocare nel ruolo di chi sa, ma non ha di fronte chi non sa, bensì chi sa più di lui; a sua volta costui, che deve valutare quanto l’altro sa, per costringerlo a spiegare il proprio sapere, fa finta di non sapere, dal momento che fa domande proprio su ciò che sa meglio. Il gioco che si stabilisce fra i due è decisamente perverso, ma ha un suo significato e scopo sociale; e soprattutto funziona perché le premesse sui rispettivi ruoli, ben note per tradizione culturale anche se non esplicitate, permettono di giocare lo stesso gioco. Così la comunicazione passa: ciò che l’esaminato dà per scontato e non spiega è qualcosa che sicuramente l’esaminatore sa già; se l’esaminatore pretende che invece lo spieghi, lo fa per verificare che anche l’esaminato lo sappia. Se immaginiamo un concetto come una configurazione di altri concetti meno complessi, il gioco di spiegare, ovvero di esplicitare la configurazione dei componenti, si può riprodurre ricorsivamente scendendo a livelli sempre inferiori (intendendo per “inferiore” il componente rispetto al composto). In una spiegazione efficace questo processo di riduzione continua finché l’ascoltatore si trova a un livello di significati noti e può quindi utilizzarli per ricostruire i concetti, risalendo man mano ai livelli superiori. Nel caso dell’esame il processo si arresta non quando chi ascolta comincia a capire, perché in realtà lui fin dall’inizio ne sa più dell’altro, ma quando l’esaminatore ritiene di avere sufficientemente verificato la padronanza dell’altro in quel campo del sapere. Per lui la spiegazione non è il mezzo per comprendere l’oggetto, ma il mezzo per valutare quanto l’altro ha compreso l’oggetto; inevitabilmente il criterio per una “buona spiegazione” è diverso perché diversa ne è la funzione e l’utilità per il destinatario. Il livello di ciò dà per scontato chi spiega non fa riferimento alla conoscenza del destinatario della spiegazione, ma alla convenzione non esplicitata che si stabilisce fra i due interlocutori nel particolare gioco dell’esame (o “interrogazione”). Perchè chi scrive i cartelloni di una mostra scientifica si comporti come un esaminando non mi azzardo a dirlo, anche se ho qualche idea: lascio fare agli psicologi un mestiere che non è il mio; rimane però che questa ipotesi interpretativa corrisponde bene a ciò che vedo nei musei e nelle mostre. Queste scritture non assolvono la loro funzione perché il gioco comunicativo che realizzano presuppone un tipo di lettore diverso da colui che viene al museo per conoscere ciò che non sa. E ho il sospetto che tutto ciò sarebbe utile per comprendere anche ciò che avviene nelle aule scolastiche a partire dalla stretta parentela di queste didascalie con il linguaggio dei libri di testo. Ma forse c’è qualcosa di ancora più profondo che sta celato nelle premesse. Abbiamo dato per scontato che il soggetto di una comunicazione scientifica è chi sa di scienza. E se fosse proprio questo il padre di tutti i problemi? Si direbbe che tutto il sistema educativo nella nostra cultura derivi dalla premessa di Aristotele “...il carattere che distingue chi sa da chi non sa è l’essere capace di insegnare”. Ma, anche senza aspettare i dati delle indagini internazionali come quelle del PISA dell’OCSE che attribuisce all’Italia prestazioni da paese sottosviluppato, abbiamo sotto gli occhi l’evidenza che questo paradigma, centrato sull’insegnamento e piuttosto che sull’apprendimento, non funziona. Il paradigma della conoscenza scientifica è quello della scoperta: lo scienziato è colui che assume gli eventi come esempi di qualcosa, ma sta a lui scoprire di che cosa sono esempi (pattern, concetti, leggi, tassonomie, teorie...) attraverso domande, ipotesi, esperienze, verifiche e falsificazioni, formalizzazioni ecc. Se lo scienziato è chi scopre e inventa, significa che per mestiere è colui che non sa. E allora come si può promuovere conoscenza scientifica capovolgendo questo paradigma, pretendendo che la conoscenza passi da chi sa a chi non sa? Non si tratta soltanto della conoscenza scientifica. Da Vico, dagli empiristi inglesi, da Kant ci arriva l’idea che la conoscenza è una costruzione di senso da parte del soggetto, che la compie assimilando le informazioni alle proprie strutture cognitive e accomodandole (per usare i termini di Piaget), ovvero ristrutturando il proprio sistema cognitivo in un processo autopoietico (per usare i termini di Maturana e Varela), in cui i cambiamenti sono innescati dell’ambiente, ma la cui forma dipende dall’identità del soggetto e dalla sua storia. Se la conoscenza è comunque una attività del soggetto, una comunicazione che si proponga di promuovere conoscenza deve sempre domandarsi quale azione si prevede che il soggetto faccia. Chi già sa forse non si trova nella posizione più adeguata a comprendere che azioni cognitive può e deve fare per conoscere chi non sa. Questo senza contare la missione impossibile di essere contemporaneamente fedele alla comprensibilità della comunicazione e alla scientificità dei contenuti, che è anche e soprattutto linguistica, e che sicuramente richiede un sapere disciplinare. La soluzione sembra decisamente avere le forma di un paradosso: chi si prende la responsabilità di educare alla scienza deve essere chi contemporaneamente sa e non sa di scienza. Ma, se lo si accetta come tema di ricerca, è un paradosso creativo. |