|

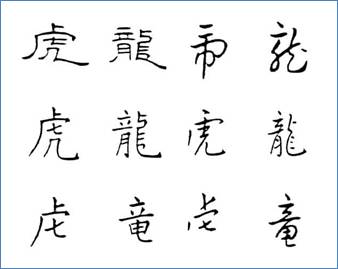

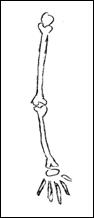

Qual è la prima domanda che viene in mente davanti a questa figura? Un mio conoscente tipografo ha risposto: “Chissà come sono fatte le macchine da scrivere cinesi?”. Non è affatto una domanda stupida; la trovo anzi intrigante, ma quella che ha stravinto il concorso è stata: “Chissà che cosa significano quei segni?”; e scommetto che reagirebbe così la quasi totalità degli/le insegnanti (le eccezioni sarebbero facilmente identificabili come insegnanti di tecnica tipografica!). IL POSTO SABAGLIATO In occasione de “I cinquant’anni del DNA” il Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano ha invitato, con grande enfasi mediatica, classi di scuola e famiglie a una mostra con annesso laboratorio “Porta a casa il tuo DNA”. Prima ancora di entrare, mi sono domandato che ci facessero lì? “Biotecnologie” è una parola composta: forse la familiarità di quel Museo con la seconda componente faceva ritenere di sua competenza questo campo. Quello tecnologico è un punto di vista, un sapere, una cultura dominante tanto da far credere che il campo di applicazioni sia soltanto una questione di specializzazione secondaria: come esistono tecnologie nel campo della meccanica o dell’informatica, così esistono anche tecnologie della comunicazione, della educazione; e allora perché non della vita? Quindi per un Museo della Scienza e della Tecnologia si tratterebbe soltanto di “allargare” il campo del proprio intervento. Io sono convinto invece che la prima componente, quella nascosta nel piccolo prefisso “bio”, sia determinante, che quindi le differenze tra bio-tecnologie e tecnologie della navigazione, per fare un esempio, siano significative più delle somiglianze e che costituiscano una discontinuità. E questo non accade certo perché le “mappe” dei biologi siano più complicate di quelle dei fisici, ma per qualcosa che ha a che fare con il “territorio” che descrivono. Qui, per dirla con Bateson, stiamo parlando della “struttura che connette il granchio con l’aragosta, l’orchidea con la primula e tutti e quattro con me. E me con voi. E tutti e sei noi con l’ameba da una parte e lo schizofrenico dall’altra.” Stiamo parlando di quello che sta succedendo dentro di noi mentre stiamo guardando quei segnetti sulla carta e sentiamo che provocano in noi delle reazioni attraverso quella cosa misteriosa che chiamiamo “sistema di significati” (e lo chiamiamo così attraverso quello stesso “sistema di significati”). Stiamo parlando non di qualcosa che “è così perché non può essere che così” secondo le leggi della natura, ma di qualcosa che, pur non potendo uscire dall’ambito delle leggi della natura, “è così perché è diventato così” ma poteva diventare infinite altre cose, qualcosa di cui possiamo solo tentare di comprendere la storia ma non spiegare la necessità. Stiamo parlando della vita (e della morte). Conoscere e interagire con il vivente vuol dire fare un salto di livello di complessità che non si misura quantitativamente, significa entrare in un mondo che ha una sua specificità di organizzazione irriducibile. La difficoltà nasce perché per 400 anni l’Uomo ha pensato in termini di riduzione; noi siamo cresciuti dentro una cultura che, per capire come funziona il mondo vivente, pensa che la strada sia quella della biochimica e poi della biologia molecolare, e per capire la biologia molecolare la strada sia quella della struttura degli orbitali elettronici e poi della dinamica quantistica. È l’illusione che la vita si possa calcolare. La natura non vivente è lì, fuori e anche dentro di noi, e funziona indipendentemente da noi: è un “territorio” di cui noi possiamo disegnare “mappe”; il linguaggio di queste mappe risponde soltanto a criteri nostri di coerenza ed efficacia. Le conseguenze di un calcio dato a una palla si possono calcolare, utilizzando il linguaggio che riguarda le forze e gli urti; le conseguenze di un calcio dato a un cane no, perché dipendono da che cosa significa quel calcio per quel cane: nel mondo vivente diventano pertinenti l’informazione e la comunicazione. Il mondo vivente ha un suo linguaggio e lo scienziato non è più nella situazione di chi vuole imparare le regole del gioco degli scacchi, ma del bambino che impara la lingua madre. Se non lo fa, ne va della sua vita: è così che l’Uomo sta distruggendo l’ambiente. È per questo che la biologia ha irriducibilmente a che fare con l’etica. PERCHè IL DNA DEL POMODORO NON é ROSSO? I pannelli della mostra sul DNA erano infarciti di parole “difficili” (non soltanto di termini tecnici), che ne rendevano comprensibile il contenuto soltanto al di sopra del livello del laureando in genetica (chi si è laureato in genetica 30 anni fa, come il sottoscritto, era al di sotto). Nelle chilometriche didascalie venivano utilizzati come “spiegazioni” proprio i concetti (ad esempio “genoma”) che la mostra avrebbe dovuto spiegare e che, solo nei casi fortunati, erano “spiegati” solo molti pannelli più avanti. I curatori ci hanno messo del loro, ma si trattava soltanto della loro imperizia? Oppure si trattava del fatto che nelle scienze del vivente qualunque informazione per essere compresa richiede delle conoscenze che a loro volta richiedono conoscenze in un processo autocatalitico dalle infinite connessioni reticolari e circolari? Naturalmente in queste mostre si fa largo uso delle “stazioni informatiche”; qui c’erano dei tentativi di rappresentare il meccanismo di trascrizione del DNA con trenini e macchinine di sollevamento. Io, che conoscevo i concetti, trovavo queste “animazioni” infantili e un po’ squallide, mentre dovevano apparire forse “carine” ma del tutto incomprensibili a chi non sapesse già di che cosa dovessero essere modello. I quiz a risposta multipla abbinati alla presentazione avrebbero potuto essere adottati come modalità d’esame; per questo mi sono stupito osservando due bambine di circa 10 anni intente e apparentemente soddisfatte armeggiare a lungo davanti al computer. Mi sono avvicinato e ho chiesto loro se per rispondere a domande così difficili avessero studiato quelle cose a scuola. Scambio di risatine represse e poi la risposta, con il tono di chi ha a che fare con un interlocutore un po’ tardo: “noi ‘clicchiamo’ a caso per poi vedere il punteggio!”. I bambini trovano sempre il modo di cavarsela, nonostante gli adulti! Il laboratorio era affollatissimo di famigliole, nonni compresi, intenti a spazzolarsi l’interno della bocca per prelevare cellule epileliali. Il prelievo veniva introdotto in provette che erano poi sottoposte a una serie di passaggi con aggiunta successiva di vari liquidi. Che cosa assicurava i partecipanti che si trattasse davvero delle sostanze che l’animatrice nominava, e che l’effetto di quelle sostanze fosse effettivamente qualche cambiamento corrispondente alla descrizione che lei ne dava? La risposta che ho trovato è: l’autorità dell’animatrice, di cui evidentemente i partecipanti si fidavano (ho scoperto poi, parlando con lei, che a sua volta si era fidata dell’autorità di qualcun altro, dal momento che non aveva pratica di laboratorio di chimica). L’unica cosa visibile alla fine erano dei tenui flocculi nelle provette, che l’animatrice assicurava essere fatti di DNA, evento rispetto al quale aveva palesemente il compito di suscitare l’entusiasmo dei partecipanti. Impietosito di fronte alla serpeggiante delusione di alcuni per la scarsa spettacolarità o addirittura per l’assenza del fenomeno nella propria provetta, un amico esperto accanto a me suggeriva l’aggiunta di alcune sostanze in grado di garantire una flocculazione più generosa. Il procedimento veniva ripetuto a partire dall’estrazione di materiale da pomodori. Quando si usa il termine “DNA” nel contesto di un laboratorio didattico, si sta parlando di una struttura molecolare, o di una sostanza chimica che manifesta comportamenti di massa percepibili in relazione ad altre sostanze, o di un componente dell’organizzazione cellulare, o di un elemento delle dinamiche della riproduzione di un organismo, o di un elemento chiave nella teoria della modificazione genetica di una popolazione…? Chi aveva progettato il laboratorio la domanda non se l’era posta, dal momento che chi lo conduceva sovrapponeva nelle sue spiegazioni i diversi piani senza alcuna consapevolezza delle diverse pertinenze. Altrimenti perché un bambino piuttosto sveglio e attento avrebbe chiesto alla fine come mai il DNA di pomodoro nella provetta non fosse rosso? In situazioni di questo tipo il danno maggiore non deriva dall’incomprensione, sempre rimediabile, ma dalla falsa convinzione di aver compreso (e dal ricorso al principio di autorità, che tra l’altro oggi appare affidato agli ancorman della TV più che agli scienziati). E questo riguarda la responsabilità, l’etica degli educatori. MACCHINE DA STAMPA O AUTOMI GRAFICI Che c’entra tutto questo con gli ideogrammi cinesi? Il problema che mi pongo è questo: di fronte agli ideogrammi, di cui sappiamo che si tratta di una scrittura che veicola informazioni, la prima domanda che facciamo perché più logica e naturale, e sulla quale un bravo insegnante pensa di poter costruire un percorso di ricerca formativo, è: “cosa c’è scritto?”; perché allora anche di fronte al genoma, di cui sappiamo che contiene le informazioni sulla base delle quali viene costruito l’organismo, non ci facciamo la stessa domanda? Perché invece ci si accanisce a spiegare come funziona la macchina da stampa cinese, ovvero il “meccanismo” del DNA? [1] Il problema “semantico” è forse più complicato di quello della biochimica del DNA? Più complesso (in senso non riduzionista): forse; più complicato: dipende dal contesto educativo e comunicativo. A un gruppo di insegnanti di scuola elementare in una situazione di formazione ho assegnato il compito di disegnare lo schema delle ossa del braccio e poi, dopo avere ricostruito la successione delle operazioni compiute, di scrivere delle istruzioni destinate a un “automa grafico” allo scopo di riprodurre il disegno. Ai componenti di un secondo gruppo, che non erano a conoscenza di quanto avvenuto e a cui non venivano mostrati i disegni, ho consegnato queste istruzioni con il compito di eseguirle “come se fossero automi grafici”, quindi senza cercare di capire quale fosse l’oggetto rappresentato. Al termine ogni “automa” si confrontava con l’autore/trice delle istruzioni che a questo punto mostrava il disegno originale. Vediamo alcuni esempi: a sinistra il disegno originale, a destra il prodotto dell’automa grafico. Non ci interessa qui la correttezza della rappresentazione anatomica dell’originale ma il confronto tra le due figure. Ecco le istruzioni date da chi ha eseguito il primo disegno, sulla base delle quali è stato eseguito il secondo:

1) fai un cerchietto 2) sotto il cerchio fai un 3 rovesciato verso il basso 3) dal 3 rovesciato fai scendere due linee parallele 4) fai un altro 3 rovesciato verso l’alto (collegato alle linee parallele) 5) sotto il 3 rovesciato verso l’alto fanne un altro verso il basso 6) dal 3 rovesciato fai scendere 2 linee parallele 7) fai un altro 3 rovesciato verso l’alto (collegato alle linee parallele) 8) sotto fai un altro cerchietto 9) sotto il cerchietto fai 5 ovali piccolini Non si può dire che tra i due disegni ci sia una differenza di precisione, quindi il problema significativo non sta nel livello di approssimazione delle indicazioni, ma nella corrispondenza tra rappresentazione verbale e grafica. E legittimamente ciascuno dei due soggetti può sostenere che la descrizione è fedele alla rappresentazione e viceversa. Il problema della differenza nasce dalla interpretazione delle istruzioni, cioè da ciò che il primo omette nella descrizione e da come il secondo colma le lacune. (In particolare qui gli “errori” riguardano le dimensioni trasversali e la collocazione delle “dita”).

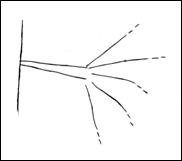

Un secondo esempio mostra bene questo aspetto; ecco le istruzioni: 1) traccia una linea verticale 2) unisci a questa due linee orizzontali poco distanziate una dall’altra; queste linee restano aperte a destra 3) fai altre 5 lineette a forma di raggi 4) ognuna di queste finisce con altri due piccolissimi tratti Qui l’indicazione mancante, e quindi poi “inventata” dall’esecutore, riguarda una relazione spaziale, il dove “unire” le linee orizzontali a quella verticale. È facile immaginare che l’indicazione sia stata omessa perché “ovvia” dal punto di vista di chi conosce l’oggetto complessivo e/o la “logica” del disegno.

Nel terzo esempio le istruzioni sono state: 1) tracciare una linea obliqua 2) tracciare, di seguito, 2 linee oblique leggermente aperte alla fine 3) tracciare 5 piccoli segmenti aperti a ventaglio Qui il dettaglio interessante è come l’esecutore ha interpretato un’informazione pur presente nelle istruzioni. Come ha confermato la persona interessata, quel “di seguito” è stato tradotto con “a destra, come nella scrittura”. La scrittura ci appare un “naturale” riferimento se facciamo mente locale al fatto che si tratta di persone impegnate a insegnare a scrivere ai bambini, ma ci aiuta a comprendere come il contesto in relazione al quale ognuno/a definisce il significato è il proprio. Il problema della comunicazione è quanto questo contesto di riferimento sia condiviso, oppure, più precisamente, il problema è lo scarto tra quanto è realmente condiviso e quanto gli interlocutori danno per scontato che lo sia. Un presupposto condiviso è ovviamente la lingua. Agli inizi della mia carriera di insegnante fu il fatto di lavorare con ragazzi sordi a insegnarmi a non darlo per scontato (nella scuola di oggi lo stesso benefico ruolo lo svolge la presenza di stranieri). In questi esempi a volte mi stupisco del fenomeno contrario, che cioè il disegno finale sia tutto sommato vicino a quello di partenza nonostante le imprecisioni del linguaggio, soprattutto nello specifico dei riferimenti geometrici. Un automa grafico avrebbe certamente fatto peggio, il che significa che c’è un contesto condiviso inconsapevole su cui possiamo contare. Quando parlo di contesto condiviso, mi riferisco naturalmente a come è rappresentato nel sistema cognitivo, ovvero il problema è come ciascuno si immagina il sistema cognitivo dell’interlocutore: quello che si è portati a fare è di immaginarselo simile al proprio, soprattutto se il problema non viene messo a fuoco esplicitamente. Qualcuno lo fa, se è vero che, in queste situazioni, c’è chi mi chiede che cosa l’ “automa grafico” sa fare e cosa no (io rispondo che è libero di immaginarselo purché rispetti una coerenza). L’ultimo esempio ci fa intuire proprio uno sforzo di immaginarsi come funziona un automa grafico diverso da sé e di adeguare ad esso una strategia comunicativa: 1) lascia 6 cm dall’alto e 3 cm dal margine (punto A)

2) dal punto A traccia una linea obliqua verso il basso a destra lunga 3 cm (punto B) 3) prosegui tracciando una linea orizzontale verso destra lunga 4 cm (punto C) 4) prosegui tracciando una linea obliqua verso l’alto lunga 1,5 cm (punto D) 5) prosegui tracciando una linea obliqua verso l’alto lunga 1,5 cm (punto E) 6) dal punto C traccia una linea obliqua verso l’alto lunga 1,5 cm parallela al segmento CD (punto F) 7) dal punto F traccia una linea verso l’alto lunga 1,5 cm parallela al segmento DE (punto G) 8) dal punto C ... Il termine “automa” ha fatto da “segna-contesto” inserendo il discorso in un contesto più “tecnico-scientifico”: lo si nota subito nel linguaggio, in cui compaiono le misure. Il risultato mostra come per un “umano” la formalizzazione non sia mai soddisfacente (in questo caso il problema è il parallelismo dei segmenti FG e DE). ARCHETIPI E PORCELLINI Quando ho chiesto alle insegnanti di che cosa, secondo loro, poteva essere modello il gioco che avevano appena sperimentato, la maggior parte delle risposte si è orientata sulla comunicazione tra insegnante e alunni, ma qualcuna ha indicato la comunicazione tra cervello e corpo, cioè all’interno dell’organismo tra sue componenti. Di lì alla all’embriologia il passo è breve: volendo, non è difficile vedere nei disegni prodotti in questo “laboratorio mentale analogico” dei modelli di malformazioni genetiche. O forse invece il passo è molto lungo; a guardare le cose a posteriori il matrimonio tra embriologia e genetica era inevitabile: la genetica poteva portare in dote le risposte che la vecchia embriologia non sapeva dove cercare e a cui suppliva con spiegazioni scientificamente insoddisfacenti. E allora come mai, anche dopo che la genetica è entrata in età da marito, ci sono voluti decenni prima che si celebrassero le nozze? Ancora Don Rodrigo con i suoi bravi? o fanatici tipografi? Per me è Gregory Bateson a porre la domanda giusta: “Già allora dunque avevo in testa un bel po' di domande sui problemi che doveva risolvere la morfogenesi, e già a quel tempo la soluzione di questi problemi si stava allontanando da un linguaggio (o da un'epistemologia zoologica) tradizionale, in cui i determinanti sarebbero stati chiamati ‘fattori’ o ‘forze’ e cosi via, per dirigersi verso un modo di esprimersi diversissimo, in cui sembrava che alle forme si arrivasse grazie a un qualche uso di idee o ingiunzioni. Il problema principale, naturalmente, era come queste idee o ingiunzioni potessero mettersi in relazione con la materia interagente di cui è fatto il corpo. E Cartesio?” [2] Il problema posto da Bateson è quale sia il linguaggio della comunicazione tra genotipo e soma, quale sia la forma delle informazioni che il DNA trasmette al corpo, ovvero come si possano trasferire da un sistema a un altro, che “parla” un diverso linguaggio, informazioni che per il secondo sistema costituiscono “ingiunzioni”, cioè comandi operativi che permettono di realizzare azioni; a questi problemi Stephen Jay Gould propone una soluzione nel suo scritto “Otto piccoli porcellini” [3]. Gould parte dal concetto di archetipo che Richard Owen ha sviluppato a metà dell’Ottocento per spiegare le evidenti somiglianze tra i viventi. All’archetipo come modello astratto (platonico) Darwin sostituisce un antenato in carne e ossa; resta comunque l’idea che animali appartenenti a uno stesso sottoinsieme si possano collegare, nonostante le diversità, essenzialmente attraverso caratteri scheletrici. I caratteri canonici dell’archetipo sono punti di partenza da cui si generano per trasformazione i tipi anatomici reali. Nell’archetipo dei tetrapodi (vertebrati terrestri) l’arto ha cinque dita. Benché non ci fossero prove fossili, i tetrapodi più antichi (e più vicini ai pesci, come Ichthyostega) furono ricostruiti con cinque dita. Ma nel 1984 furono trovati fossili con sei dita e oggi disponiamo di reperti di Ichthyostega i cui arti posteriori presentano sette dita e di Acanthostega con otto dita anteriori: la pentadattilia sarebbe allora, semmai, una stabilizzazione secondaria. Per ipotizzare quali trasformazioni intervengano tra il modello ancestrale e le forme discendenti occorre porsi un’altra domanda “giusta”, ovvero quale sia la “logica” del processo che genera la struttura dell’arto, e quindi il numero di dita, nello sviluppo embrionale. Shubin e Alberch nel 1986 hanno proposto che la struttura dell’arto dei tetrapodi sia il risultato di interazioni tra tre processi: la ramificazione, la segmentazione e la condensazione di elementi. Nel corso dello sviluppo embriologico l’arto viene costruito a partire dal tronco verso l’esterno (queste sono “istruzioni” per il nostro “automa grafico”); il processo inizia con un singolo elemento (omero); una ramificazione produce l’elemento successivo (radio-ulna); è una ramificazione asimmetrica: solo l’osso minore (ulna) dà origine a una ulteriore ramificazione negli elementi del polso prima e della mano poi. Secondo la visione classica un asse centrale parte dall’ulna e da esso si separano i rami laterali: le dita quindi rappresentano rami diversi; Shubin e Alberch invece sostengono che l’asse di sviluppo passa per le ossa basali di tutte le dita in sequenza; la posizione spaziale sarebbe un contrassegno di un ordine temporale: per primo si svilupperebbe il IV dito mentre ultimo sarebbe il pollice (il V sarebbe originato da una diramazione secondaria). Questo modello fornisce una spiegazione semplice alla morfologia dei tetrapodi (fino al dito unico dei cavalli): se le dita si formano da dietro in avanti nell’ordine temporale, la riduzione da un numero originario maggiore di cinque può essere l’effetto di un arresto anticipato dello sviluppo (‘fermarsi prima’ sarebbe l’istruzione). E infatti il primo dito a sparire è proprio il I, mentre i mutanti con dita in soprannumero le formano in posizione anteriore al I. Invece gli animali che presentano un VI dito non come mutazione ma come condizione normale, lo formano in modo diverso, come prosecuzione della sequenza non ramificata che origina dal radio oppure, come nel panda, come estensione delle ossa del polso (falso “pollice”). Sembra che il numero di cinque sia una condizione comunque privilegiata per le dita. La spiegazione darwiniana invoca l’adattamento: la pentadattilia sarebbe la configurazione ottimale di compromesso tra la necessità di reggere il peso del corpo (tante dita) e la locomozione (poche dita), per rispondere alla sfida più gravosa nel passaggio dall’acqua alla terra. La spiegazione sarebbe confortata dal fatto che la pentadattilia si è sviluppata due volte separatamente nelle due divisioni dei tetrapodi, anfibi da una parte e amnioti (rettili, uccelli, mammiferi) dall’altra. In conclusione, perché nell’uomo l’arto destinato sia al sostegno che alla locomozione si evolve su un modello non simmetrico con l’ultimo elemento (il I dito) come principale sostegno? La spiegazione potrebbe essere che la configurazione a cinque è il risultato di una contingenza “storica”, come dimostrerebbero gli antenati a sette e otto dita, nata per caso e premiata dalla funzionalità. Questa soluzione sarebbe piaciuta a Gregory Bateson? Gould, nello sviluppare il problema delle dita, si pone due domande molto “batesoniane”: quale processo conduce alla forma? quale forma ha il processo? Per Gould, nel contesto della teoria dell’evoluzione, la problematica forma-processo è cruciale, nei termini della predominanza della forma che vincola la funzione (strutturalismo) o della funzione che genera la forma (adattazionismo). Bateson considera “ciò che accade nella biosfera (il mondo del processo mentale) come un’interazione tra struttura (o forma) da un lato e processo (o flusso) dall’altro” [4]. È il problema dell’origine dell’ordine, che Bateson considera immanente nella natura e nella mente; è l’idea della struttura che connette,“quel più ampio sapere che è la colla che tiene insieme le stelle e gli anemoni di mare, le foreste di sequoie e le commissioni e i consigli umani.” [5] Per me la “storia” degli otto piccoli porcellini raccontata da Gould è un esempio dell’idea di Bateson che l’evoluzione è un processo mentale in cui pertinenti non sono le forze e gli urti (o le necessarie “macchine da stampa” del DNA) ma le informazioni (“cosa c’è scritto”): “Il contesto e la pertinenza debbono essere caratteristici non solo di tutto il cosiddetto comportamento (le storie che si manifestano all’esterno in ‘azione’), ma anche di tutte le storie interne, le sequenze del processo costitutivo dell’anemone di mare. La sua embriologia dev’ essere fatta in qualche modo della sostanza di cui son fatte le storie. E risalendo più indietro, il processo evolutivo che, attraverso milioni di generazioni, ha generato l’anemone di mare così come ha generato voi e me, anche questo processo dev’ essere fatto della sostanza di cui son fatte le storie. In ogni gradino della filogenesi e fra i vari gradini dev’ esserci pertinenza.” [6]. |