“La

scienza va dritta e veloce per la sua strada; ma le rappresentazioni

collettive non stanno al passo, sono arretrate di secoli, mantenute stagnanti

nell'errore dal potere, dalla grande stampa e dai valori d'ordine” (Roland Barthes, Miti d’oggi, 1957) Se

sostituiamo TV a “grande stampa” temo che le

parole di Barthes siano di grande e tragica attualità. Nel

caso di Darwin di secolo ne è passato uno e mezzo e le rappresentazioni

collettive dell’evoluzione sono davvero ferme a prima della rivoluzione

darwiniana e la parola rivoluzione, con l’aiuto di Barthes, forse ci aiuta a

capire perché. Da

un certo punto di vista attribuire uno spirito rivoluzionario a un

benpensante conservatore come Sir Charles Darwin può essere paradossale, ma

non si può negare che Darwin ha proposto nuove rappresentazioni che

sovvertivano i principi dell’ordine sociale del suo tempo (come avevano sicuramente

sovvertito i suoi). LA

RIVOLUZIONE DARWINIANA Dire

che l’adattamento era l’effetto e

non la causa, “causa finale” la

chiamava Aristotele, del cambiamento delle specie è un ribaltamento di 180

gradi di prospettiva, in questo senso una rivoluzione Una causa finale, un

fine, inevitabilmente richiede un soggetto che, per quel fine, opera dei cambiamenti. Se a cambiare è il mondo

naturale, questo soggetto non può che essere una divinità che alla natura è

sovraordinata in quanto potenza creatrice; perciò l’eliminazione del fine

porta a due possibili soluzioni: o la natura si identifica con la divinità

(il Dio immanente di Spinoza) o la natura è retta da leggi di funzionamento e

non da fini che presuppongono una mente trascendente. L’abbandono

del finalismo è già presente nei Taccuini segreti che Darwin scrive appena

tornato dal suo viaggio attorno al mondo nel “Quando uno vede i capezzoli

sul petto di un uomo, non dice che abbiamo un qualche uso... Se si trattasse

di una semplice creazione, di certo sarebbero nati senza”

(Taccuino B) La

critica di Darwin consiste nel “falsificare” sulla base di osservazioni il

creazionismo come spiegazione della natura. Ma è da un punto di vista

epistemologico che Darwin è insoddisfatto di quella che gli appare come una non spiegazione: “In passato gli astronomi avrebbero potuto

affermare che Dio dispose affinché ciascun pianeta si muovesse seguendo il

proprio particolare destino – allo stesso modo Dio dispone che ciascun

animale sia creato con una certa forma in una certa regione. Ma quanto più

semplice e sublime sarebbe una forza per cui, agendo l’attrazione secondo

certe leggi, tali siano le inevitabili conseguenze, essendo creato l’animale,

tali saranno i suoi successori secondo le leggi prefissate della

generazione!” (Taccuino B). L’affermazione

che le cose sono così perché così Dio le ha create non dice nulla a uno

scienziato, ovvero a chi per mestiere si domanda come e perché: quelle

che a Darwin interessano sono le “cause intermedie”. Indipendentemente dalla “verità”

dell’esistenza di Dio, qualsiasi discorso umano su Dio, per esempio

l’attribuirgli la qualità di “creatore”, è una rappresentazione culturale

della divinità. Eccone

alcune: “Dio ha creato l’uomo subito dopo gli animali... l’ha fatto un

po’ peloso perché così poteva essere amico degli animali… dopo un po’ Dio ha

tolto il primitivo e ha creato quello normale... era brutto, gli piaceva poco, era anche un

po’ storto! ” [1]

“Dio… avrà pensato che... quegli animali lì erano un po’ troppo

pochi, e per farli diventare di più, ha messo in moto l’evoluzione”. Quest’ultima,

di un bambino di 8 anni, condivide con Darwin un’immagine di Dio che non

corre dietro alle sue creature momento per momento, ma “mette in moto”, una volta per tutte, un

meccanismo, una dinamica di cambiamento che ha le sue leggi. Nel

1838 Darwin è credente e la sua contestazione scientifica del creazionismo è

un modo per non dare di Dio una rappresentazione volgare: “Il Creatore ha continuato a

creare animali con la stessa struttura generale dai tempi delle formazioni

del Cambriano? Concezione miserevole e limitata” (Taccuino

B). Vent’anni

dopo ne L’Origine delle specie

prevarranno (sicuramente dal punto di vista quantitativo) le confutazioni

“tecniche” della creazione, forse perché Darwin è ormai oltre la svolta della

sua vita personale, quando l’osservazione della natura e soprattutto la morte

della piccola figlia Anna, più della lettura di Malthus, non gli permettono

più di credere a una natura che testimonia la benevolenza del Creatore. Della

portata rivoluzionaria del suo naturalismo

Darwin è ben consapevole, se è vero che nel 1844 scrive all’amico Joseph

Hooker che rendere nota la propria idea sarebbe “come confessare un delitto”. UN

GIOCO SPORCO E

infatti, quando lo fa nel 1859, le reazioni sono violente. Da subito il gioco

si fa sporco, attraverso la deformazione delle idee evoluzioniste; e si gioca

sul terreno delle rappresentazioni. La

teoria di Darwin ha nelle sue radici l’idea dell’antenato comune come spiegazione delle omologie profonde

nell’organizzazione dei viventi; ma gli oppositori di Darwin la rappresentano

con “l’uomo discende dalla scimmia”.

è un modo sicuro per rendere inaccettabili le idee evoluzioniste al pubblico

vittoriano, che del progresso umano, preordinato dal Creatore, cui per questo

si manifesta devoto, e culminante nell’ “Homo

britannicus imperialis” fa il proprio paradigma culturale [2]. La

frase “l’uomo discende dalla scimmia”

è diventato un luogo comune, vale a dire una di quelle “verità” che sono tali

non perché frutto di una esperienza accessibile e condivisa, o documentate in modo inoppugnabile, o filtrate da

un processo critico, ma solo perché fanno parte della cultura che un gruppo

sociale condivide e che quindi ogni nuovo membro della comunità “assorbe”

inconsapevolmente e finisce per ritenere appartenenti alla “natura umana”. Questa

rappresentazione linguistica ha anche un corrispettivo a livello di immagine

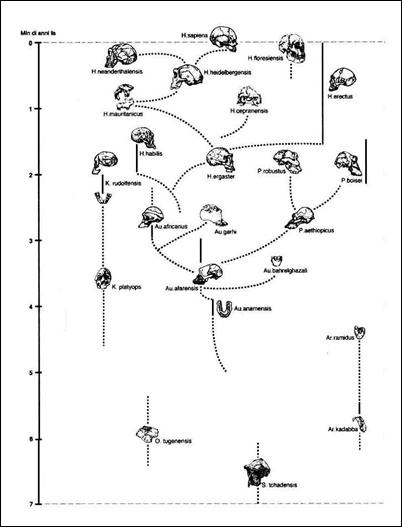

in quella che Stephen J. Gould chiama “la marcia del progresso”. Si vedono

uno dietro l’altro da sinistra a destra, una scimmia sulle quattro zampe, uno

scimmione bipede ma curvo e poi via via ominidi sempre più alti ed eretti,

sempre meno pelosi, sempre più somiglianti all’uomo attuale, fino all’ultimo

a destra, che è sempre rigorosamente maschio e bianco. A volte il penultimo a

destra, capellone tozzo e decisamente brutto d’aspetto, è l’uomo di

Neanderthal.

L’idea

di un progresso dell’umanità è profondamente radicata [3]. In

un articolo di presentazione di un libro fortemente antidarwiniano la difesa del darwinismo scientifico è affidata a un

insegnante liceale di latino e greco, specialista di mitologia greca e di

cinema [4],

collocazione professionale che non garantisce la sua competenza scientifica,

ma che ben rappresenta la cultura italiana. La sua “difesa” si basa sull’idea

che nulla è positivo quanto il

sentimento del passo avanti, del migliorare”. L’idea è rispettabile in

sé, una "iconografia della speranza" come la definisce Gould, verso

la quale si può essere umanamente indulgenti, ma, se il contesto è quello di

un discorso scientifico, occorre anche chiarire quale rapporto (non) ci sia

tra progresso ed evoluzione: “... molte delle nostre

immagini sono incarnazioni di concetti mascherate come descrizioni neutre

della natura. [...]. Suggerimenti per l’organizzazione del pensiero vengono

trasformati in regolarità stabilite in natura. Congetture e supposizioni

diventano cose. Le iconografie dell’evoluzione tendono tutte - a volte

rozzamente, altre volte in modo più sottile - a rafforzare un’immagine

confortevole dell’inevitabilità e superiorità umana. La versione più forte –

quella della catena dell’essere o della scala del progresso lineare – ha una

storia antica, pre-evoluzionistica. [...] La marcia del progresso è la rappresentazione canonica

dell’evoluzione: l’unica immagine che venga afferrata immediatamente e

compresa visceralmente da tutti.” (S.J.Gould, La vita meravigliosa,). Darwin

vive in un ambiente culturale dominato dal paradigma del progresso: “Il progresso, quindi, non è un accidente, ma

una necessità. La civiltà non è un prodotto dell'arte, ma è parte della

natura...” (H. Spencer, Social Statics, 1851) Ma

sul progresso Darwin la pensa molto diversamente da Spencer: “La

selezione naturale, o sopravvivenza del più adatto, non comporta

necessariamente uno sviluppo progressivo – essa si limita a trarre vantaggio

da quelle variazioni che si manifestano spontaneamente e risultano

vantaggiose per ciascun vivente nei suoi complessi rapporti con l’ambiente” (L’origine delle specie, 1872). Un

pensatore in controtendenza, solo contro tutti? Darwin è uno scienziato

naturale e qui sta esercitando la sua professione che, pur essendo immersa

nell’ambiente culturale della società, costituisce anche un contesto

specifico. "In parte eliminando i meno sviluppati e

in parte sottoponendo i sopravvissuti all'incessante disciplina

dell'esperienza, la natura assicura lo sviluppo a una razza che sia in grado

di comprendere le condizioni di esistenza e insieme di agire su di

esse." Sono

parole di Spencer e non di Darwin e risalgono al 1851, prima de L’origine delle specie: è bene tenerlo

presente. ANCORA

E SEMPRE IL NONNO SCIMMIA A

pag. 26 de Il Giornale di Lunedì 3

dicembre 2007, la presentazione del libro della moglie di Alberoni [5] Il Dio di Michelangelo e la barba di

Darwin inizia così: “Discendiamo

davvero dalle scimmie?”. Come risulta chiaro dal testo dell’articolo, si tratta

di una domanda retorica che serve ad attribuire ai “cattivi maestri della ‘darwinolatria’ ” l’idea che “I nostri progenitori erano scimpanzè”. La

teoria dell’evoluzione ci dice che le scimmie, nel senso degli animali che

noi attualmente conosciamo, in particolare i primati come gli scimpanzè, non

sono gli antenati dell’uomo, ma

suoi “cugini”, ovvero animali che hanno con gli uomini antenati comuni. Ma

l’uomo ha antenati comuni anche con i topi e le banane, come si deduce dal

fatto che condivide con il topo l’85% e con la banana il 40% della sequenza

nucleotidica del DNA. Tutto sta nel determinare quanto questi antenati comuni

siano lontani nella successione delle generazioni e

quindi nella genealogia dei viventi: oggi sappiamo che quelli con le scimmie

antropomorfe sono vissuti 7 milioni di anni, 200-300 mila generazioni, fa. Sono passati 150 anni, ma la prima mossa retorica contro Darwin

e l’evoluzionismo è sempre la stessa: deformarne le rappresentazioni. E anche

la seconda è come da copione; l’articolo citato infatti così prosegue:“La selezione naturale secondo la legge

dell’evoluzione va applicata anche per sopprimere i più deboli, i meno

fortunati, gli handicappati, magari prima che nascano?”, dove si

tracciano legami arbitrari tra selezione naturale - selezione eugenetica –

aborto, per rendere le presunte teorie evoluzioniste inaccettabili;

l’evidente evocazione del nazismo viene esplicitata poco più avanti

nell’articolo dalla Alberoni: “non è un

caso che il darwinismo abbia prodotto aberrazioni come il razzismo, il

classismo, l’eugenetica, il peggior capitalismo, la discriminazione

biologica”. Per

l’evoluzionismo darwiniano tutti gli

uomini hanno un antenato comune con le scimmie e tutti gli uomini hanno una comune origine africana. Negli

stadi di calcio uno degli insulti razzisti più usuali rivolti a giocatori di

colore consiste nell’imitare atteggiamenti scimmieschi. |